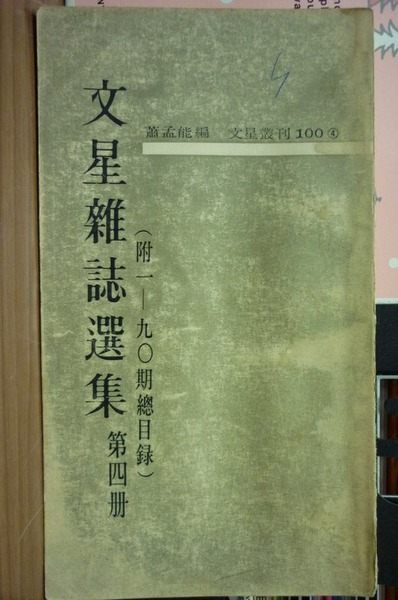

萧孟能的杂志《文星》

的有关信息介绍如下:代发刊词还交代了《文星》命名的由来:

“至于命名为‘文星’,是因历来传说它是主管文运的星宿,又称‘文昌星’。杜甫诗有:‘北风随爽气,南斗避文星’之句。希腊神话中也有相当于中国文星的神,名叫阿波罗(Apollo),传说他少年美貌,主管诗歌和音乐,也就是管文运和艺术的神。我们准备在文学和艺术方面多尽一点责任,所以采集中西神话故事定下这个名称”。

关于“不按牌理出牌”这个理念,编者的意思是不按常规来办这份杂志。因为《文星》既无官方机构做后盾,也没有特殊的经济支援,它是一份纯私人独立经营的、没有色彩的刊物。因此编者说:“那些创造历史的伟人们,如果人人照牌理出牌的话,就不会有那么多的丰功伟绩。”同理,如果《文星》的经营不脱世俗的窠臼,它将不会有创新和发展。 《文星》杂志创办后的最初4年(1957年11月--1961年10月,即第1期到第48期)中,处于萌芽、茁壮时期,在第1、2年的《文星》萌芽期,《文星》试着不去碰当时言论的禁忌,因而在选稿上相当自制,更多致力于文学创作与西洋文学翻译的介绍(林海音、于梨华、痖弦、余光中、夏菁等青年作家都有作品发表),而论述文字的篇幅比较少。对于时事的评论,多以读者投书方式刊出,不乏针砭时政的好文章。在第3、4年的《文星》茁壮期,从第25期编辑方针从“生活的、文学的、艺术的”改为“思想的、生活的、艺术的”后,有关思想与学术论著的文章逐渐增加,明显地强调思想的诉求。把“文学的”去掉,代以“思想的”,编者的解释是将“文学”化合于艺术与生活之中,所以加强“思想”的比重,而“思想的探讨”将是生活与艺术以外的主要编辑方针。 就代表杂志面貌的封面设计而言,《文星》每期的封面人物,大都具有新闻价值或时代意义。他们包括文学、政治、哲学、科学、音乐……等领域的杰出者,配以“封面人物介绍”,颇见匠心。《文星》所选择的封面人物,主要是“现存的、第一流的,又是读者不太熟悉的,能够配合上新闻的。”《文星》最初4年的封面人物,以美、英人居多,包括海明威、毛姆、卡缪、依瓦·安德烈克、赛珍珠(文学家)、罗素(哲学家)等等,中国人只有梅贻琦1位,其他亚洲人无1人“抛头露面”。从这里可以看出《文星》的基本倾向很早已更多趋向西化、现代化、不推崇传统(但尚不至于反传统)的心理因素。可见萧孟能夫妇经营“文星书店”和经营《文星》月刊的理念略有不同,这从“文星书店”重印的下列附录“《文星集刊》第一辑100种”世界古今学术经典中可窥一貌,当中除英、美人外,尚有不少亚洲人,例如中国人有杜定友、袁宏道、钱基博(文学家)、朱桂曜、蒋锡昌、王充、谢无量、李剑农、蒋百里、刘海粟(画家)、王国维(国学家)、黄侃(国学家)、吴梅、傅振伦、王夫之、黄现璠(历史学家)、孟森(历史学家)、吴永、张孝若、容闳、郭登峰等,多达50余人;日本人有服部宇之吉(心理学家)、吉松虎畅、桥田邦彦(医学家);印度人有甘地(政治家)。这些皆反映出萧孟能夫妇经营“文星书店”的理念重在弘扬世界学术和文化,而他们经营《文星》月刊的理念显然更多体现在推崇西化。而这种理念随着1961年李敖的加入,进而得到发扬光大。

平稳温和的《文星》,在进入第4年第37期的“编辑室报告”中,有这样一段话:

“3年来,我们无‘甘’可言,却有的是‘苦’。办这本杂志,我们可以说是历尽了辛酸……像文星这样风格的刊物,在我们这个消沉的社会里要想‘一纸洛阳’,几乎是不可能的。我们之所以要明知不可为而为之的道理,是因为基于我们读书人对社会、对时代要尽其应尽的责任。处在一个堕落的时代,如果知识分子也要放弃责任,那么,我们的前途将更加可悲。因此,读书人必须要有自觉,并唤起广大社会理性的觉醒。于是,我们创办了文星。我们明知这声音是微弱的,但却是真诚的,它的存在总是有其价值的。”(1)

《文星》的经营者萧孟能和何凡、林海音、陈立峰等编者在这里表达了他们不畏挫折的勇气,要以《文星》的风格来唤起读书人振兴社会的责任。一般来说,《文星》出刊不久已开始为爱好文学艺术的知识份子所喜爱,在逐渐茁壮充实的过程当中,《文星》得到作者、读者的广泛认可。《文星》的读者涵盖面很广,年龄从老到小,学历从大学教授到中学生,职业从商人到军人,凡是关心当时的社会环境与台湾处境的知识分子,几近无人不知《文星》,无人不读《文星》。 1961年,萧孟能夫妇“伯乐识马”,发现李敖,邀他加盟《文星》。李敖欣然入盟,由于李敖加入编辑行列,他的文章在《文星》逐步大量出现,《文星》的风格随之发生重大变化,由过去标榜的“生活的、文学的、艺术的”急剧转变为“思想的、生活的、艺术的”月刊,影响迅速扩大,声誉如日中天,成为60年代台湾“中西文化论战”的主要阵地。基于“全盘西化”的思想,李敖把批判的矛头对准了中国的传统文化和以中国民族传统与文化正统继承者自居的国民党。从1962年11月起,李敖在《文星》杂志上连续发表“给谈中西文化的人看病”、“我要继续给人看病”、“中国思想趋向的一个答案”等文章,猛烈抨击中国传统文化,鼓吹“全盘西化”。他认为,中国文化的保守性、狭隘性直接产生了中国人落后的群体意识,而作为这种群体意识上的物质载体,中国人普遍具有11种病:一是盲目排外的“义和团病”,二是夸大狂的“中胜于西病”,三是热衷比附的“古已有之病”,四是充满谎言的“中土流传病”,五是小心眼的“不得已病”,六是善为巧饰的“酸葡萄病”,七是最具蛊惑人心作用的“中学为体、西学为用病”,八是浅薄的“东方精神、西方物质病”,九是意识空虚的“挟外自重病”,十是梦呓狂的“大团圆病”,十一是虚矫的“超越前进病”。他认为,既然想得到人家的“胡瓜、洋葱、番茄、钟表、眼镜、席梦思、预备军官制度”,就得“忍受梅毒、狐臭、酒吧、车祸、离婚、太保、(不知害噪的)大腿舞和摇摆而来的疯狂”;主张要“一剪剪掉传统的脐带,而向那些现代化国家直接地学、亦步亦趋地学、惟妙惟肖地学”,“除了死心塌地地学洋鬼子外,其它一切都是不切实际的。”

从否定中国传统文化出发,李敖进而把斗争的锋芒直指国民党腐败的官僚体制和专制独裁统治,把思想文化层次的反思与对社会现实的不满联系起来。他在《文星》杂志上陆续发表“老年人和棒子”、“为中国思想趋向求答案”、“传统下的独白”等文章,说国民党是“挂羊头,卖狗肉,而且狗肉也是当作羊肉贩给别人吃,自己吃美援”;那些满口“四维八德”、言必孔孟朱子的人,其实并不真正信奉中国文化,个个都是物质上的崇洋媚外者,都是一群伪君子。“政府”天天喊选贤任能,却“无合理的投票法”;提倡“不必藏于己”,但“囤积居奇的奸商比谁都多”。他甚至说“你们老了,打过这场仗,赢过、输过,又丢下这场仗”,要求“大老爷别来绊脚,把路让开”,公开向国民党的统治权威挑战,要国民党下台。李敖还指名道姓地批评一些国民党要人和社会名流,包括张其昀、陈立夫、陶希圣、胡秋原、任卓宜、郑学稼、钱穆、牟宗三等,在台湾社会造成了极大的震动。

对李敖来势凶猛的批判,胡秋原、任卓家、郑学稼等被点名者自觉声誉、人格受到极大羞辱,于是也撰写文章,在《文星》杂志上进行反击,由此展开了一场热闹的大论战。就中以李敖和胡秋原之间的论战最为激烈。 60年代文星结束后,萧孟能转行尝试房地产事业。当年萧孟能、朱婉坚、李敖三人被人称为“文星铁三角”。不料,后来这一“文星铁三角”之间官司相缠,铁窗相见,无奈之下,萧孟能避走海外,1987年,萧孟能台赴美定居。2001年7月,萧孟能前往上海。2004年7月23日,萧孟能因心肺衰竭去世於上海。

萧孟能是国民党的太子党,他的父亲萧同兹1932年起任国民党“中央通讯社”社长,人称“萧三爷”。